地域の背景-1

阿武隈高原の高地に位置し、自然環境と共生する循環型の生活圏を目指す、源流と水源の地、鮫川村。人里を抱くように立つ山々と、豊かな広葉樹林や、地層によって蓄えられ、磨かれた清涼な水は、村内の田畑を潤し、近隣市町村へと恵みの水として注ぎ、また、太古より長い時間を掛け、厳しくも豊かな自然景観、多様な希少生物の棲む生態系、それらと人間が共生をはかりながら、里山集落を作り上げて来ました。一見すれば戦後日本の高度経済成長に縁のなかったようなこの土地ですが、視点を変えてみれば、日本古来・人間本来の営みが、山々に守られてきた手つかずの土地とも言えるのです。

地域の背景-2

村は早い段階から恵まれた自然環境と、住民が自然との共存の中で育まれてきたライフスタイルを大きな地域資源ととらえ、それらを背骨として平成16年から「まめで達者な暮らし」、平成20年から「バイオマスビレッジ構想」等に取り組んで来た経緯があります。2024年には鮫川村として環境省「グッドライフアワード」で県内初の環境大臣賞を受賞し、SDGs等の環境共生にかかる概念が一般化する以前から、実践として村の暮らしの中で営まれてきた、持続可能な地域づくりに対する取り組みが評価され、注目されるに至りました。

地域の課題とこれから

一方で、過疎・中山間地域に属する鮫川村は、他の地域と同様に転出等による人口減少が進み、人口は間もなく2,800名を切り(※1)、試算では2065年時点でこの半数となる1,488名となることが見込まれています(※2)。向こう80数年で日本の人口が半減するという未曾有の人口減少を前にして、私たちのさめがわでは、この恵まれた自然環境と貴重な生物多様性、文化や結の精神といった地域のDNAをどのように残し、地域そのものを継承していくか。人口は減少しても、大人も子供も実践の中で常に学び合いながら未来を描ける、よりよい暮らしを追求する事のできる持続的発展サイクルを、今まさに構築していかなければなりません。

※1 2025年1月1日時点 2,820名

※2 鮫川村総合戦略 第2期 人口ビジョン編より

私たちの取り組み

私たちとその先の子供たちの未来のために。私たちが取り組んでいくこと。

|  |  |

| ミッション1 環境学習事業の事業承継と人材育成 | ミッション2 豊かな「水」環境の保全 | ミッション3 体験機会・実践機会の創出 |

| 遠い昔より培われた自然との向き合い方や地域文化など、先人の知恵や技術を学ぶ機会をつくり、さめがわの地域DNAを未来に引き継いでいきます。 | 「里地・里山」がもたらす水環境に対する意識の啓蒙を図ります。環境維持のための森林の間伐・伐採の必要性の周知、GX施策を見据えた山林の価値化を目指します。 | 村内の親子層、あるいは都市部在住で環境学習機会に乏しい人たちに向けて、実践の場としての体験機会を創出します。ひいてはエコツーリズムの造成等につなげ、持続的な活動の原資としていきます。 |

| ◯該当する事業 環境学習提供者の担い手育成(サポート事業申請) 環境学習教材の作成、配布 | ◯該当する事業 鮫川村まるごとミニ水族館事業(サポート事業申請) 鮫川村の水を活用した飲料の開発 木育・木工教室事業 山林維持管理事業 | ◯該当する事業 「ビオトープ維持」活動(サポート事業申請) 自然環境学習の事業化 |

ミッション1 環境学習事業の事業承継と人材育成

現状・課題

自然環境、生態系、地域文化、循環型農業等の多方面で、地域に根ざした知恵や技術を有し、子供たちに環境学習の機会を提供する人材がいます。(山の担い手)

しかし、いずれも高齢化著しく、未来に継承すべき鮫川村の貴重な知見・技術が失われる恐れがあり、担い手の確保が急務です。

取り組み

- 山の担い手から環境学習のノウハウを学ぶワークショップ、環境や自然体験事業の専門家を講師としたイベント等を実施し、担い手人材の育成を図る。(サポート事業申請)

- 環境学習教材を制作、小学校、教育関係機関に配布。

将来像

学校での環境学習、一般向けのワークショップ、企業研修、エコツーリズム等で提供する体験メニュー化と収益事業化を見据え、魅力あるコンテンツとして提供ができる担い手人材を輩出します。

事業実施を通して、地域の自然・環境・村の将来に対し課題感のある人物を巻き込むことで、当社は勿論、地域で活躍しうるプレイヤーとなることを目指します。

ミッション2 豊かな「水」環境の保全

現状・課題

鮫川村は阿武隈高原南部の頂上部に位置し、その地質と豊富な広葉樹林によって育まれた水は鮫川水系・阿武隈川水系・久慈川水系の3河川の源流として、県内や茨城県の約176万人に水を供給しています。しかし、急激な人口減少により、林業従事者や集落での森林管理に関わる人口も減少しており、人間の生命線となる水を生み出す森林環境の保全状態が危ぶまれます。

取り組み

- 水資源がもたらす貴重な水生生物を間近で見れる「鮫川村まるごとミニ水族館事業」の開催(サポート事業申請)

- 源流である鮫川村の水を活用した飲料の開発とブランド化

- 森林の間伐や伐採の必要性の一旦を学ぶ、木育・木工教室

- 村の山林の集約化を目指した山林維持管理事業

将来像

「里地・里山」がもたらす「水環境」への意識を広域で高め、その中心で鮫川村が果たす役割の重要性とブランド意識を高めます。取り組みを通して森林の間伐や適齢期の伐採などを普及させ、森林環境の景観向上を図るとともに、多世代に森林整備の重要性を発信、村の山林を集約化し、今後実施されるCO2削減、カーボンニュートラル事業、GX施策に対応できるような村の体制整備を図ります。

ミッション3 体験機会・実践機会の創出

現状・課題

鮫川村では恵まれた自然環境と、前述したさまざまな地域資源を有し、都市部では体験しえない環境を有しており、この貴重な資源を通した活動をいかに経済活動につなげるかは地域の持続可能性にとって重要な要素と考えます。新規のリピーター候補(関係人口化)開拓と平行し、地域資源のツアー商品化を実施、販路を広げる事が必要と考えています。

取り組み

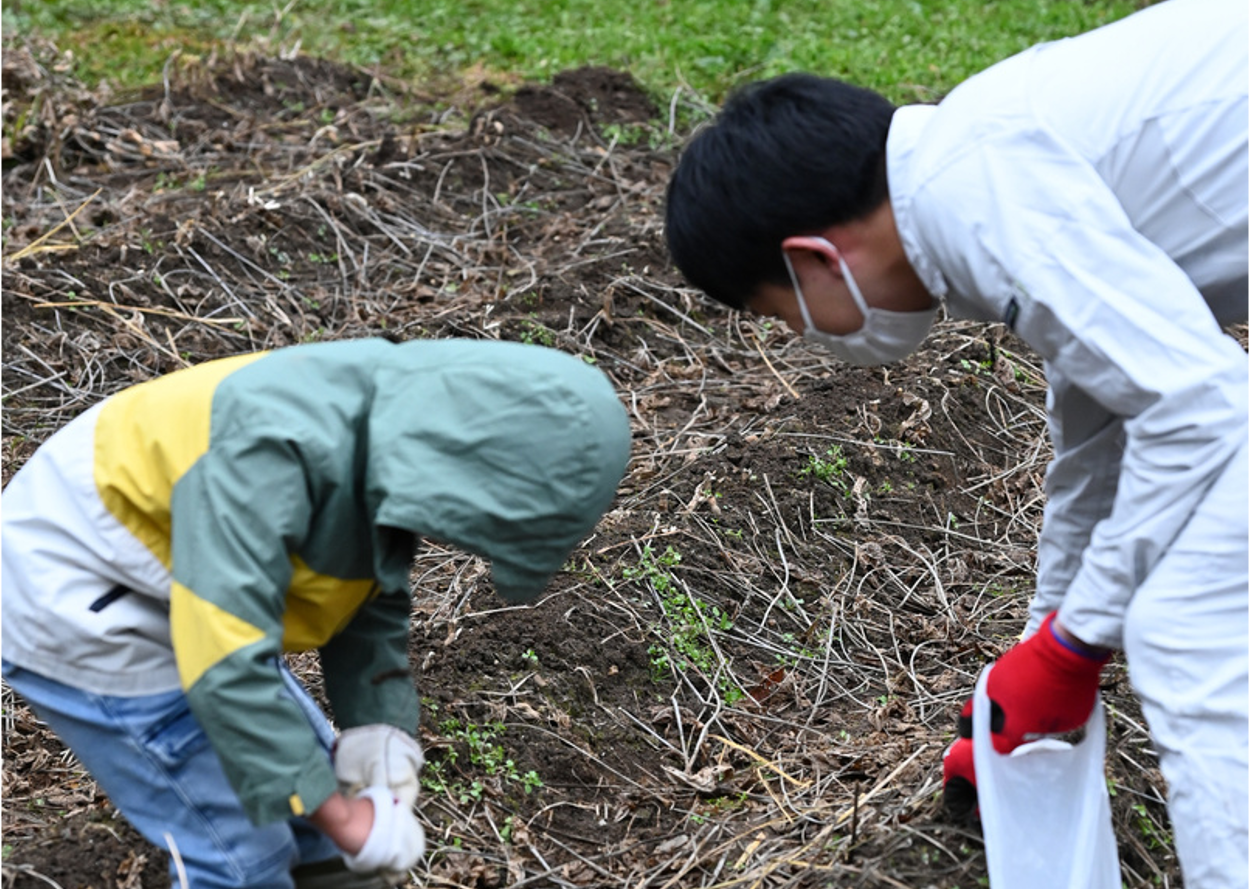

- DNA調査結果により希少生物生息可能性の高いビオトープを中心とした、保全活動=体験機会としての「ビオトープ維持」活動(サポート事業申請)

- 自然環境学習の事業化

将来像

ミッション1および2で培われた人的資源や、環境維持活動で整備された環境を元に、村内の親子層は勿論、都市部在住で環境学習機会に乏しい人たちに向けて、実践の場としての体験機会を提供し、地域としてのブランド化を図り、ひいてはエコツーリズム化、事業化を目指します。また、希少生物に関心の高いニッチ層に向けて保全活動を周知しイベント化、また、企業や個人、団体などに保全活動の情報発信を実施し協賛金等を募り、この事業が持続可能なものにしていきます。